L’art du portrait dans la peinture anglaise (1750-1900)

Bordeaux, 15-17 septembre 2021

Colloque en distanciel pour le public. Cliquez ici pour participer au colloque

En participant au colloque, vous acceptez la mention liée au règlement général sur la protection des données (RGPD) .

En présentiel pour tous: conférence de Guillaume Faroult à la Librairie Mollat le 15 septembre à 18h

Dans le cadre des deux expositions de la « Belle Saison britannique », British Stories. Conversations entre le Louvre et le musée des Beaux-Arts de Bordeaux et Absolutely Bizarre ! Les drôles d’histoires de l’Ecole de Bristol (1800-1840) qui auront lieu respectivement au Musée des Beaux-Arts et à la Galerie des Beaux-Arts de Bordeaux du 28 mai au 20 septembre 2021 (Commissaires d’exposition : Guillaume Faroult, Sophie Barthélémy, Sandra Buratti-Hasan),

les unités de recherche de l’Université de Toulouse (CAS) et de l’Université Bordeaux Montaigne (Climas, Centre François-Georges Pariset) organisent un colloque le 16-17 septembre 2021 sur le thème de « L’art du portrait dans la peinture anglaise (1750-1900) ».

Conférences plénières

Guillaume Faroult, Conservateur en chef en charge des peintures françaises du XVIIIe siècle et des peintures britanniques et américaines du Musée du Louvre, et co-commissaire des deux expositions de Bordeaux « British Stories ».

Marcia Pointon, professeur émérite de l’Université de Manchester et auteur, entre autres, de Hanging the Head: Portraiture and Social Formation in Eighteenth-Century England, Yale University Press, 1993.

Si, en termes génériques, la contribution décisive de la Grande-Bretagne à la peinture européenne du XVIIIème siècle est vraisemblablement l’invention de la conversation piece, c’est plus généralement le portrait qui constitue le genre pictural le plus caractéristique de ce pays à l’époque. Le genre du face-painting, comme on le dénommait alors, depuis le portrait d’apparat jusqu’au portrait de famille ou de groupe, en passant par la fancy picture, est associé aux noms de peintres célèbres : Reynolds, Gainsborough et Hogarth, sans compter quantité d’artistes moins connus comme Romney, Ramsay ou Lawrence. Un certain nombre d’études, en particulier l’ouvrage majeur de Marcia Pointon (Hanging the Head: Portraiture and Social Formation in Eighteenth-Century England, 1993), ont exploré les riches interactions entre production et consommation culturelle du portrait, d’une part, et les dynamiques sociales et les questions d’identité nationale propres à la Grande-Bretagne du XVIIIème siècle, d’autre part. L’immense popularité dont jouissait le portrait auprès du public britannique remettait en question la suprématie de la peinture d’histoire, d’où les tentatives du théoricien Jonathan Richardson de donner au genre légitimation et lettres de noblesse (An Essay on the Theory of Painting, 1715).

Au siècle suivant, le succès du portrait est couronné en 1856 par l’ouverture de la National Portrait Gallery, premier musée au monde consacré à ce genre. Le mécénat royal joue alors un rôle non négligeable, car les nombreux portraitistes de la reine contribuent à consolider l’institution monarchique, les valeurs bourgeoises incarnées par Victoria et une certaine version de l’anglicité, massivement diffusée dans l’Empire par le biais de gravures. Toutefois, avec la démocratisation du portrait, et sous l’influence des peintres Pré-Raphaélites et du Mouvement Esthétique, le genre se transforme. Se distinguant du portrait photographique, le portrait peint vise moins la ressemblance au modèle qu’il ne privilégie le travail sur la couleur, le rythme, les formes et la composition, au point qu’à la fin du siècle, le trait, le contour et la ligne, éléments fondateurs de l’art de « portraire », ainsi que le rappelle Edouard Pommier dans Théories du portrait (1998), deviennent secondaires.

Ce colloque sera l’occasion de s’interroger sur les théories, les enjeux et les formes du portrait anglais. On pourra aborder le portrait en série, l’autoportrait, les portraits physiognomoniques ou allégoriques ou encore les portraits post-mortem. On tentera de dégager les apories de la représentation d’un visage, entre commémoration et propagande, célébration et caricature. On questionnera l’efficace du portrait en termes de discours et d’affects. Les études portant sur la critique d’art ou sur la circulation des portraits (entre commanditaires, artistes et collectionneurs) seront les bienvenues, de même que les communications examinant la spécificité du portrait anglais et sa contribution à l’émergence d’une identité nationale.

Langues du colloque : français et anglais.

Comité scientifique et organisateur

Musée du Louvre : Guillaume Faroult

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux: Sophie Barthélémy, directrice ; Sandra Buratti-Hasan, directrice adjointe

Laboratoire Cultures anglo-saxonnes (CAS, EA 801) : Muriel Adrien, Catherine Delyfer, Xavier Cervantes

Laboratoire Climas (EA 4196): Béatrice Laurent, Joël Richard

Centre F.-G. Pariset (EA 538) : Laurent Houssais, Adriana Sotropa

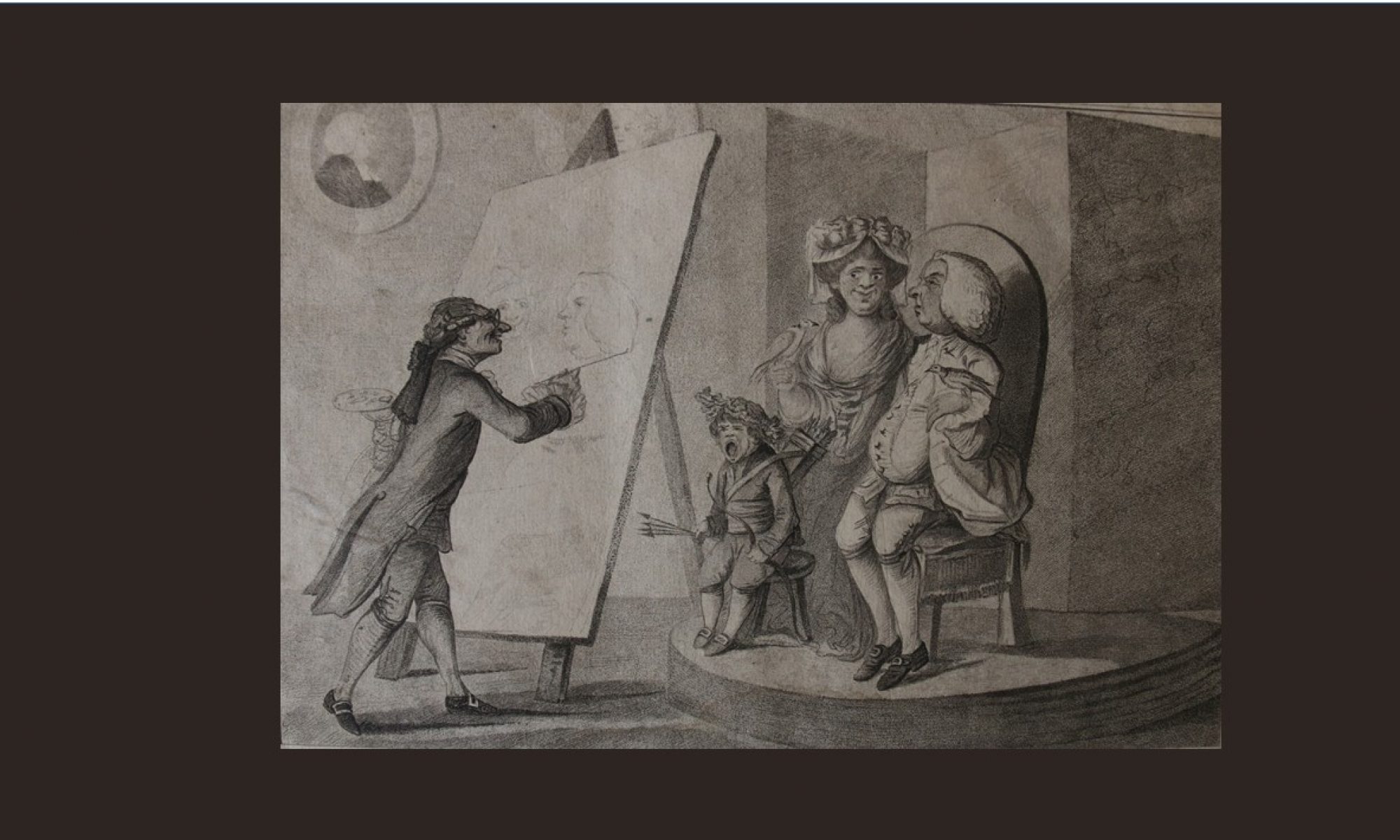

Image de la page d’accueil : Henry Bunbury (1750-1811), A Family Piece (1781). Engraving. Collection Xavier Cervantes.

Conception du site: Muriel Adrien